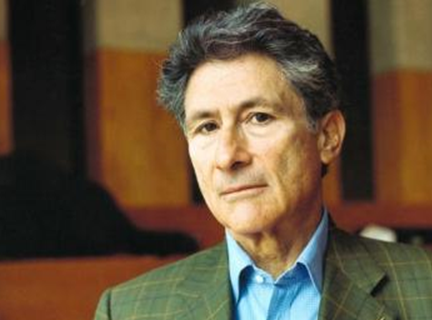

نقد الكولونياليَّة من منظور إدوارد سعيد

مجدي عز الدين حسن

تعاين هذه الدراسة جانباً مهماً في الدراسات ما بعد الاستعمارية الحديثة، ولا سيما ما يتصل منها بالنقد الذي تضمنته في خلال العقود الأربعة المنصرمة.

الباحث السوداني مجدي عز الدين حسن تولى في دراسته هذه تظهير هذا النقد من خلال المشروع الذي أطلقه المفكر العربي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد حول الإمبريالية المستحدثة، حيث تجلى هذا المشروع بصورة خاصة في كتابيه المعروفين: “الاستشراق” و”المثقف والإمبريالية”.

المحرر

تعتبر دراسات ما بعد الكولونيالية Postcolonialism حقلاً معرفياً حديث النشأة نسبيا، ويتم موضعتها ضمن حقول الدراسات الثقافية، والتي تعتمد في تفحصها للنصوص وللممارسات الثقافية المختلفة على فروع أكاديمية بحثية متعددة كالفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والدراسات الإثنية، والتاريخ، والنقد الأدبي، والتحليل النفسي، وعلم السياسة.

البدايات الأولى لظهور (ما بعد الكولونيالية)، كواحد من حقول المعرفة، تعود بنا إلى منتصف القرن العشرين، حيث برزت الدراسات الثقافية المناهضة للهيمنة في الدوائر الأكاديمية، وهي ذات الفترة التي شهدت تحرر الدول ونيلها استقلالها من المستعمر. وفي أواخر السبعينات من القرن العشرين تبلورت الأطر المعرفية والمنهجية لهذا الحقل.

ومنذ ذلك الوقت تم النظر إليها بوصفها النظرية التي تهتم بتفكيك الخطاب والممارسة الاستعمارية. وضمن هذا التوجه تم التركيز على فضح نوايا وأهداف المستعمِر، المستترة خلف دعاوى الحضارة والمدنية والتبشير، تلك المتمثلة في نهب ثروات وخيرات الشعوب التي تم استعمارها. وهنا، أيضاً، نلحظ دعوة وانخراط نقاد ما بعد الكولونيالية في المشروع المتمثل في إعادة قراءة وكتابة التاريخ من وجهة نظر هذه الشعوب.

وضمن هذا الانخراط الأخير ركز نقاد ما بعد الكولونيالية على دراسة جملة من القضايا والمسائل، يأتي على رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي أخضعت بها الكولونيالية الثقافات المحلية لمشيئتها، وكذلك دراسة الصور التي استجابت بها الدول التي تم استعمارها لإرث الكولونيالية الثقافي بعد نيلها الاستقلال.

يعتبر فرانز فانون (Frantz Fanon 1925- 1962) بمثابة الأب الروحي للنظرية والمبشر الأول بها، وعدّ كتابه ( معذبو الأرض) كتاباً تأسيسياً للنظرية ما بعد الكولونيالية، حيث تضمن أهم أطروحاتها ومقولاتها، اللتيْن حلل من خلالهما – فانون ومن جاء بعده – العلاقة بين المستعمر والمستعمَر تحليلاً سيكولوجياً واجتماعياً وتاريخياً.

بجانب فانون، يعد البعض الثلاثي: إدوارد سعيد، هومي بابا، جيتاري سبيفاك، بمثابة (الثالوث المقدس لنظرية ما بعد الكولونيالية). وبعض آخر عد كتاب (الاستشراق) لإدوارد سعيد بمثابة الكتاب التأسيسي لهذه النظرية، بسبب الأثر الكبير الذي خلفه في كل من أتى بعده من نقاد ما بعد الكولونيالية.

يهدف هذا المقال البحثي إلى تسليط الضوء على حقل دراسات ما بعد الكولونيالية من خلال أعمال الكاتب والناقد والمفكر السياسي إدوارد سعيد (Edward Said 1935–2003)، وتبيان أهم أطروحاتها الرئيسة. ولإنجاز هذا الهدف اخترنا التعاطي مع مشروع سعيد من خمس زوايا، حيث غطت: أهم أعماله وآثاره، نقد الثقافة الكولونيالية عنده، ومفهوم النقد المقاوم، نظرة سعيد للاستشراق، وأخيراً صورة الشرق « كما خلقه الغرب».

أهم أعماله وأثاره

ألّف إدوارد سعيد أكثر من عشرين كتاباً، نذكر منها:

– جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية (Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography1966).

– بدايات: مقاصد ومنهج (Beginnings: Intentions and Method 1975)

– الاستشراق (Orientalism 1978)

– مسألة فلسطين (The Question of Palestine 1979)

– تغطية الإسلام (Covering Islam 1981)

– العالم والنص والناقد (The World, the Text, and the Critic 1983)

– الثقافة والإمبريالية (Culture and Imperialism 1993)

– صور المثقف (Representations of the Intellectual 1994)

– السلطة، والسياسة، والثقافة (Power, Politics, and Culture 2001)

– فرويد وغير الأوروبيين (Freud and non-European 2003)

انخرط سعيد في مشروعه الناقد والمحلل لخطاب الاستشراق، حيث كانت البداية من أطروحة الدكتوراه خاصته والتي كانت في الأدب المقارن، والتي اختار سعيد أن يكون الكاتب الإنجليزي البولندي الأصل جوزيف كونراد (Joseph Conrad) موضوعاً لها، ونشرت بعد ذلك كأول كتبه عام 1966 بعنوان: (Conrad and the Fiction of Autobiography)، وربما يكون من ضمن الأسباب التي حدت به إلى اختيار هذا الموضوع، القواسم المشتركة بينه وبين كونراد، فهو كاتب عانى مثله معاناة النفي والتهجير مكانياً ولغوياً.

أيضاً، نلاحظ ارتباط سعيد المبكر بتوجه ما بعد الكولونيالية من خلال لجوءه إلى استخدام منهجية مدرسة جنيف، فسعيد لم يستخدم منهجية النقد الجديد، على الرغم من أنها كانت لها السيادة في زمن كتابته لأطروحته، لكنه رفضها كمنهجية، رغم سحرها آنذاك، لأنها تتعاطى مع النص بوصفه مقطوع الصلة عن التاريخ الثقافي لمؤلفه. واختار أن يقارب أعمال كونراد من خلال منظور مدرسة جنيف التي تهدف في دراستها للنص إلى إعادة بناء نظرة الكاتب للوجود انطلاقاً من لغته الإبداعية.

في العام 1975م صدر كتابه الثاني بعنوان «بدايات: مقاصد ومنهج» (Beginnings: Intentions and Method)، والكتاب يركز على تأمل مشكلة البدايات في الرواية الكلاسيكية والأدب الحداثي.

يعتبر كتابه «الاستشراق» (Orientalism) الصادر في العام 1978م الكتاب العمدة لإدوارد سعيد، وهو كتاب كان له أثر كبير وإسهام عظيم في إرساء أسس ودعائم نظرية ما بعد الاستعمار. و ويعالج سعيد في هذا الكتاب العلاقة بين السياسة والثقافة، ويقطع فيه شوطاً طويلاً في تحليل الخطاب الاستشراقي مبيناً أنه ليس كما يدّعي مجرد فرع معرفي حيادي بل تخترقه حتى النخاع علاقات القوة والسلطة، فدراسات المستشرقين عن (الشرق) خدمت إلى حد كبير المخطط الاستعماري الهادف إلى إخضاع الشعوب الشرقية لسيطرته واستغلالها لمصالحه.

وفي كتابه «تغطية الإسلام Covering Islam الصادر سنة 1981م، والذي يستكمل ما بدأه في كتابه الاستشراق بنقد الصور النمطية الزائفة التي تلجأ إليها وسائل الإعلام الأميركية لدى تناولها موضوعات الإسلام والشرق.

أما في كتابه: «العالم والنص والناقد» (The World, the Text, and the Critic) الصادر عام 1983م فيعالج سعيد، من ضمن ما يعالج، سؤال ما الذي يحدث حينما تحاول ثقافة ما أن تتفهم ثقافة أخرى، أو أن تهيمن عليها، أو أن تقتنصها في حالة كونها أضعف منها. ويطور مفاهيم نقدية جديدة مثل مفهوم «النقد العلماني أو الدنيوي» (Secular Criticism) والذي يعارض اقتصار النقد على النص وحده، وبالمقابل يشير إلى قراءة النص في ارتباطه بشرطه الدنيوي الذي ينشبك فيه. وكذلك مفهوم «ارتحال النظرية» (traveling theory) فيرى أن الأفكار والنظريات تسافر مثل البشر منتقلة من مسار إلى آخر.

أما في كتابه «الثقافة والإمبريالية» (Culture and Imperialism) الصادر سنة 1993، فيقوم سعيد بتوسيع إطار التحليل ليشمل أماكن أخرى أبعد من الشرق العربي والشرق الأدنى الإسلامي، كالهند. وكذلك قام فيه بدراسة حركات المقاومة، كذلك تحدث فيه عن إرادة الآخرين لمقاومة إرادة الإمبريالية، إضافة إلى الأعمال المعارضة التي قام بها مثقفون أوروبيون وأميركيون وعلماء لا يمكن اعتبارهم جزءاً من بنية شيء مثل الاستشراق[1].

وكخاتمة لهذا المحور، نقول: هَدَفَ سعيد من خلال كتاباته المتعددة إلى اختراق حجب التقاليد الثقافية الغربية التي شُيدت على مدى عقود طويلة في القرنين الماضيين. وعالجت كتاباته بشكل موسع وعميق، الهيمنة الثقافية التي مارسها الغرب على الشرق والجنوب، وركزت هذه الكتابات بشكل خاص على دراسة العلاقة بين الشرق (وتحديداً الشرق الأدنى الإسلامي والعربي) وبين الغرب (تحديداً فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة). حيث تم رصد تلك العلاقة منذ غزو نابليون بونابرت لمصر في أواخر القرن الثامن عشر، مروراً بتناول الفترة الاستعمارية الرئيسة والتي تزامنت معها نشأة دراسات المستشرقين الحديثة في أوربا، وانتهاءً بالهيمنة الإمبريالية البريطانية والفرنسية على الشرق بعد الحرب العالمية الثانية وظهور السيطرة الأميركية في الوقت نفسه.

نقد الثقافة الكولونيالية

يفكك سعيد المقولة التي روجت لها المركزية الأوروبية، بل أبعد من ذلك، قامت برفعها إلى مصاف المُسلَّمات الأولية والمقولات التأسيسية التي لا يرقى الشك إلى أهميتها وترابطها المنطقي، والتي مفادها أن الثقافة الأوربية هي محور التاريخ البشري كله، وأنه لكي تنجز الشعوب والأمم غير الأوروبية نهضتها فلا مناص لها من اعتناق المُثُل ذاتها ومنظومة القيم ذاتها التي أدت إلى تقدم الحضارة الغربية، وليس ثمة مخرج لها إلا بالعودة إلى مثاليات هذه الأخيرة ومرجعياتها.

عن طريق فرض هذا التمركز الأوروبي، كما يرى سعيد، استطاع الغرب الكولونيالي فرض هيمنته وسيطرته على بقاع بعيدة عنه كإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. هذه السطوة من جانب المركزية الأوروبية ما كان لها أن تتم إلا على حساب تهميش كل ما يقع خارج محيط دائرة الحضارة الأوروبية، وما أنتجته هذه الأخيرة من معارف ورؤى وتصورات وقيم للموضوع الكلي المركب من ثلاثية الإنسان والعالم والله.

وهكذا قام التسويغ العقلي للإمبريالية على ما يسمى (عبء الرجل الأبيض)، وعلى مهمة نشر الحضارة، ونشر قيم التحضر والتمدن، وحقوق الإنسان، واليوم أصبح يتمثل في ما يدعى (الحرب على الإرهاب) و(النضال من أجل الديمقراطية)، ويستشهد سعيد بما ورد في بعض خطابات الرؤساء المتعاقبين على رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، من أنهم يقاتلون لأجل نصرة الخير في مقابل الشر، وأنهم لا يهدفون إلا لنشر القيم الديمقراطية، القيم الأميركية، في كل أنحاء العالم. والخلاصة أنهم لا يتحدثون أبداً عن الهدم والتدمير، ولكنهم يتحدثون في الحقيقة عن إهداء التنوير والحضارة والسلام والتقدم للناس[2].

ما سبق أدى في نظر سعيد إلى ما وصفه بـ (التشرنق العرقي الأوربي) الذي هو بمثابة بنية لاشعورية كامنة خلف طرائق البحث الغربي ومناهجه والتي أدت، في محصلتها النهائية، إلى حشر كل الثقافات غير الأوربية، والأدنى منها، إلى موقع من مواقع التبعية. في السياق ذاته، يلاحظ سعيد أن نصوص الاستشراق تحتل حيزاً دون أي تطور أو نفوذ، ألا وهو ذلك الحيز الذي يماثل تماماً موقع المستعمرة المفيدة للنصوص والثقافة الأوربية. ويحدث هذا كله في ذلك الوقت نفسه الذي بدأت تترعرع فيه الإمبراطوريات الاستعمارية العظيمة[3].

فسعيد، هنا، يوازي بين نشأة دراسات الاستشراق من جهة، وبين بداية الاستعمار الأوروبي للعالم، من الجهة الأخرى. ويرى أهمية الدور الكبير الذي قام به الباحثون الغربيون المشتغلون في حقل الاستشراق في تعزيز وإدامة مصالح الغرب الكولونيالي.

ويضرب سعيد مثلاً بما قاله ماكولي عن التربية الهندية، عام 1835م في محضر اجتماع رسمي: « ليس لي أيّ معرفة لا بالسينسكريتية ولا بالعربية، ولكنني فعلت ما بوسعي لتكوين تقويم دقيق لقيمة كل منهما. لقد قرأت ترجمات لأشهر الأعمال العربية والسنسكريتية. ولقد تحادثت، هنا وفي الوطن، مع أناس متميزين بكفاءاتهم في اللغات الشرقية. بيد أنني ما وجدت واحداً منهم بمقدوره أن يدحض حقيقة كون رف واحد من مكتبة أوربية جيدة يساوي كل الأدب المحلي للهند والجزيرة العربية. إن السمو الجوهري للأدب الغربي محط الإقرار التام فعلاً من قبل أولئك الأعضاء الذين يشكلون اللجنة والذين يدعمون الخطة الشرقية في التعليم. وليس من المبالغة أن نقول أن كل المعلومات التاريخية المجموعة في اللغة السنسكريتية أقل قيمة مما قد يوجد في تلك الملخصات المبتذلة والمستخدمة في المدارس الإعدادية في إنكلترا، وفي كل فرع من فروع الفلسفة الأخلاقية والمادية نجد أن المكان النسبي لهاتين الأمتين هو نفسه تقريباً»[4].

ويعلق سعيد على ما قاله ماكولي، بقوله: « إن ذلك القول، في الواقع، لدليل على التشرنق العرقي، بل وأكثر من ذلك، لأن رأي ماكولي ما هو إلا تصور غارق في صميم التشرنق العرقي وذو نتائج مؤكدة. إذ أن ماكولي كان يتحدث من موقع السلطة حيث كان بوسعه ترجمة تصوراته إلى قرار يأمر سكان شبه قارة بأسرها أن يذعنوا للدراسة بلغة غير لغتهم الأم. وهذا ما حدث في حقيقة الأمر»[5].

ويقدم سعيد مثالاً ثانياً، من كتاب إيريك ستوكس: (النفعيون الإنكليز والهند)، حيث تحدث ستوكس عن أهمية الفلسفة النفعية للحكم البريطاني في الهند. يكتب سعيد معلقاً: «يتعجب المرء في كتاب ستوكس من الكيفية التي تتمكن بها زمرة قليلة من المفكرين نسبياً، من بينهم بينتام وجون ستيوارت ميل، من الإتيان بالحجج لتعزيز مذهب فلسفي واستكماله لحكم الهند، مذهب ينطوي في بعض جوانبه على تشابه لا يرقى إليه الشك مع آراء آرنولد وماكولي في الثقافة الأوربية من أنها أسمى من كل ما عداها. فها هو جون ستيوارت ميل يحتل اليوم بين (نفعيي البيت الهندي) منزلة ثقافية مرموقة إلى الحد الذي جعل آراءه عن الحرية والحكومة التمثيلية تدور على ألسنة أجيال وأجيال على أنها المقولة الثقافية الليبرالية المتطورة حول هذه القضايا. ولكن عن ميل كان على ستوكس أن يقول ما يلي: ( لقد أفاد جون ستيوارت في كتيبه عن الحرية قائلاً بدقة متناهية أن مبادئ الحرية مقصود تطبيقها حصراً على تلك البلدان التي تطورت تطوراً كافياً في مضمار الحضارة ليكون بمقدورها تسوية شؤونها بالبحث العقلاني. وعلاوة على ذلك كان مخلصاً لأبيه في تشبثه بالاعتقاد أن الهند ما كان بالإمكان حكمها وقتذاك إلا بشكل استبدادي. ولكن على الرغم من أنه كان يرفض، هو نفسه، تطبيق تعاليم الحرية والحكومة التمثيلية في الهند، فإن حفنة ضئيلة من الليبراليين الراديكاليين وجمهرة متكاثرة من المثقفين الهنود لم يضعوا أمثال هذه القيود). وكما يقول سعيد، فإن لمحة خاطفة على آخر فصل في «الحكومة التمثيلية» – ناهيك عن التطرق إلى المقطع الوارد في المجلد الثالث من «مقالات وبحوث» حيث يتحدث عن تغييب الحقوق بالنسبة للبرابرة – توضح بمنتهى الجلاء رأي ميل الذي قال فيه أن ما كان عليه أن يقوله عن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه بالفعل على الهند، والسبب بالأساس أن رأي ثقافته بحضارة الهند هو أنها لم تكن وقتها قد بلغت بعد درجة التطور المطلوب[6].

إن تاريخ الفكر الغربي بأسره إبان القرن التاسع عشر، حسب ما يذهب سعيد، مليء بأمثال هذه التخرصات والتمييزات بين ما هو مناسب لنا (أي الأوروبيين) وما هو مناسب لهم (غير الأوروبيين)، إذ أن الأوائل مصنفون بأنهم في الداخل، في المكان الصحيح، مألوفون، منتمون، وباختصار فهم فوق، والمثاني مصنفون على أنهم في الخارج، ثنوى، شواذ، تبع، وباختصار فهم تحت. فمن هذه التمييزات، التي حظيت بسطوتها من خلال الثقافة، ما كان بوسع أي امرئ أن يتفلت منها حتى ماركس نفسه. إن النظرة للثقافة الأوربية على أنها المعيار الممتاز حمل معه زمرة مرعبة من التمييزات بين ما لنا وما لهم، بين الملائم وغير الملائم، وبين الأوربي وغير الأوربي، وبين الأعلى والأدنى، فهذه هي التمييزات التي يقع عليها المرء في أي مكان في موضوعات من أمثال علم اللغة والتاريخ ونظرية العرق والفلسفة والأنتروبولوجيا، لا بل وحتى البيولوجيا[7].

هذا هو الوجه القبيح للكولونيالية الثقافية والفكرية، والذي قام سعيد بتعريته في مجمل كتاباته، وهو يرى أن الكولونيالية الثقافية نجحت في دمج منظور المستعمر (بكسر الميم) في رؤى الشعوب المستعمرة، حتى شعرت هذه الأخيرة بأنها غير قادرة على فعل أي شيء دون وصاية الأول ودعمه، وفهمت كذلك أن التشريع لا ينبغي أن يصدر من ثقافة وقيم مجتمعاتها، ولكن من مجتمع الأول وقيمه هو[8].

النقد المقاوم

واحد من الأوجه التي تبرز جدة طرح سعيد وأصالته، هو ما نلمسه في مفهوم (النقد المقاوم) عنده، ويصلح توصيف وتسمية مشروع سعيد ب(مشروع النقد المقاوم)، فكتابات سعيد وأعماله تهدف بشكل عام إلى نقد كولونيالية المنظومة المعرفية الغربية، وبشكل خاص إلى نقد السلطة والطغيان الذي يمارسه الإنشاء وعلاقات القوة التي يجسدها خطاب الاستشراق.

في مفهومه للنقد المقاوم، يربط سعيد بشكل وثيق، بين مفهوم النقد من جهة وبين مفهوم المقاومة من جهة ثانية. ويرى أن أياً من هذين المفهومين لا يتقوم بذاته باستقلال عن الثاني، بل يستلزم أي منهما الآخر ويستدعيه.

فهو يتحدث عن النقد بوصفه فعلاً مقاوماً، لأن النقد، حسب وجهة نظر سعيد، يجب أن يرى نفسه بالأساس مشجعاً للحياة من جهة، ومعارضاً، بحكم تكوينه، لأي شكل من أشكال الطغيان والهيمنة والظلم، وتتمثل الأهداف الاجتماعية له في إنتاج المعرفة بشكل حر ولمصلحة الحرية البشرية بعيداً عن أي صورة من صور القسر[9].

فمثلاً، الهوية السياسية عندما تكون عرضة للتهديد، فإن الثقافة تمثل أداة للمقاومة في مواجهة محاولات الطمس والإزالة والإقصاء. إن المقاومة هنا هي شكل من أشكال الذاكرة في مقابل محاولات النسيان. في الجزائر، مثلاً، سعى المستعمر الفرنسي إلى منع تعليم اللغة العربية في المدارس، فبدأ الناس يجترحون أماكن أخرى – المساجد في حالة الجزائر- لتعليم اللغة العربية وإدامة التراث الشفهي. هناك دائماً محاولة للقمع والإخضاع يقابلها إبداع شعبي وإرادة يضطلعان بمهمة المقاومة.[10]

في هذا الإطار نفهم كيف شكلت كتابات سعيد مشروعاً نقدياً عن الغرب، حيث يحلل عقده الفكرية، ويخلخل في ثقافته تلك الادعاءات التي تلبس ثوب الجوهرية والموضوعية، ويقوم بتفكيك تلك « المفارقات الضدية الأساسية التي تقوم فيه بين ما يعتبره مبادئ لتطوره الحضاري والبحثي والعلمي وبين الطريقة التي يعاين بها الأخر ـ حين يكون هذا الآخر الشرق ـ وحين تتم هذه المعاينة في إطار القوة والفوقية والسلطة[11].

النقد بهذا المعنى (نقد دنيوي) كما يسميه سعيد، وهو (نقد في الدنيا) ما دام يقاوم أي نزعة للتمركز الأحادي الجانب، وما دام يقاوم أيضاً التشرنق العرقي. هذان المفهومان يعملان بالتعاون مع بعضهما، وأي واحد منهما يستدعي الآخر. ولذلك على النقد المقاوم أن يستهدف تعريتهما وفضحهما، وكذلك فضح كل ما يبيح لثقافة ما أن تتقنع بقناع السلطة الذي تتحلى به بعض القيم على غيرها من القيم الأخرى.

ومن ناحية أخرى، يربط سعيد مفهوم النقد المقاوم ب( الثقافة كأداة للمقاومة)، ويربط الأخيرة بمفهوم محدد للمثقف، يصور فيه سعيد هذا الأخير كمنفي، وهامشيٍّ، وهاو، وخالقٍ للغة تحاول قول الحق للسلطة. ويؤكد على دور المثقف كغير منتمٍ.

ويرى سعيد أن النقد المقاوم يتطلب من المثقف أن يلتزم باستعمال لغة قومية، ليس فقط لأنها ملائمة له ومألوفة لديه، وإنما من باب أمله أن يخلف في اللغة انطباعه عقلية معينة، ولهجة مميزة، وفي النهاية منظوراً يختص به[12].

ويطرح النقد المقاوم العديد من المشكلات على طاولته، والتي جميعها تثير مجموعة من التساؤلات يأتي على رأسها، حسب تقديرنا، السؤال التالي: هل لا زال بالإمكان أن نقول بشكل قاطع وجازم بأننا قد فارقنا بصورة نهائية مرحلة الاستعمار، ودخلنا مرحلة ما بعد الاستعمار؟ نطرح هذا السؤال وفي ذهننا مجريات الأحداث الراهنة والتي تشير إلى أن شكلاً استعمارياً جديداً قد حل محل الاستعمار بصورته العسكرية القديمة. وهو ما يتم التعبير عنه بمصطلح «الكولونيالية الجديدة» (Neo Colonialism)، فلا زال الغرب الكولونيالي يفهم أن ديمومة تطوره الخاص الصناعي والاقتصادي والثقافي يستوجب المحافظة على إبقاء الشرق غارقاً في تخلفه وتأخره.

وكذلك من ضمن الأسئلة التي يعالجها النقد المقاوم، تلك الأسئلة المرتبطة باستجلاء طبيعة الاستشراق، والتي يصوغها سعيد على النحو التالي: « ما هي أنواع الطاقات الأخرى الفكرية والجمالية والبحثية والثقافية التي دخلت في خلق تراث إمبريالي كتراث الاستشراق؟ وكيف خدم فقه اللغة والمعجمانية والتاريخ وعلم الأحياء والنظرية السياسية والاقتصادية وكتابة الرواية والشعر الغنائي، رؤية الاستشراق الإمبريالية، إجمالاً، للعالم؟ وأي تغيرات وتعديلات وتنقية وتشذيب، بل أي ثورات تحدث داخل الاستشراق ذاته، أو يعيد إنتاجها من عهد إلى عهد؟ كيف نستطيع أن نعالج ظاهرة الاستشراق الثقافية التاريخية بوصفها نمطاً من العمل الإنساني المراد دون أن نخفق في الوقت نفسه في رؤية التحالف بين العمل الثقافي والنزعات السياسية والدولة والواقعيات الخاصة للسيطرة؟»[13].

ما سبق، يستدعي في نظر سعيد تأسيس أقسام علمية داخل الجامعات العربية تكون مكرسة لدراسة الغرب معرفياً، وكما يلاحظ سعيد فإنه لا وجود اليوم لقسم واحد في أي جامعة عربية مكرس حصراً لدراسة الغرب، أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص، مع العلم أن الولايات المتحدة أكبر قوة خارجية في المنطقة، ولا وجود كذلك لأقسام مخصصة للدراسات العبرية والإسرائيلية، فإسرائيل قوة محتلة ويجب أن يعطى بعض الاهتمام إلى الدراسة المنهجية للدولة ومجتمعها وهي تعتدي على الحياة العربية. هذا لم يحدث بعد. هذه كلها أجزاء من ميراث الإمبريالية كما يرى سعيد[14].

الاستشراق

يتم تعريف المستشرق، من جانب سعيد، بأنه كل من يقوم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه، ويسري ذلك سواء أكان المرء مختصّاً بعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) أم بعلم الاجتماع أو كان مؤرخاً أو فقيه لغة (فيلولوجياً).

من ناحية ثانية، نجد أن الاستشراق، كدائرة في الفكر والخبرة، يشير إلى العديد من الميادين المتقاطعة: أولها العلاقة التاريخية والثقافية بين أوربا وآسيا، وهي علاقة تمتد في أربعة آلاف سنة من التاريخ، وثانيها النظام التدريسي العلمي في الغرب والذي أتاح في مطلع القرن التاسع عشر إمكانية التخصص في دراسة مختلف الثقافات الشرقية، وثالثها الافتراضات الأيديولوجية والصور والأخيلة الفانتازية عن منطقة من العالم اسمها الشرق. القاسم المشترك النسبي بين هذه الجوانب الثلاثة من الاستشراق، في نظر سعيد، هو ذات الخط الفاصل بين الشرق والغرب، وهو، كما يجادل سعيد، حقيقة من صنع البشر يسميها الجغرافيا المتخيلة، أكثر من كونه حقيقة طبيعية[15].

ومن ناحية تاريخية، ينظر سعيد للاستشراق بوصفه علماً للإدماج والإدراج، وبوصفه الحقل المعرفي الذي قدم الآلية التي أتاحت تأسيس مفهوم (الشرق) ثم إدخاله إلى أوروبا. وللاستشراق كحركة علمية في عالم السياسة التجريبية نظير هو مراكمة الشرق وحيازته استعماريّاً من قبل أوروبا. لهذا لم يكن الشرق، وفقاً لهذا السياق، مُحاوِرَ أوروبا، بل «آخرَ»ها الصامت[16].

ويؤكد سعيد على وجود رابط قوي بين الاستشراق من جهة وبين الاستعمار من جهة ثانية، ويرى في الأول عاملاً مساعداً للثاني في فرض سيطرته وهيمنته على الشرق. ويورد سعيد العديد من الحجج والوقائع التي تدل وتبرهن بقوة على علاقة التعاون الوثيق بين دراسات الاستشراق والغزو العسكري الاستعماري المباشر، نأخذ منها على سبيل المثال لا الحصر، حالة المستشرق الهولندي ( سى سنوك هنجرونيي)، الذي استغل الثقة التي أولاه المسلمون إياها، في تخطيط وتنفيذ الحرب الهولندية الوحشية ضد أبناء شعب أتشه المقيمين في سومطره[17].

وما كان لانجلترا أن تحتل مصر تلك الفترة الطويلة احتلالاً قائماً على مؤسسات هائلة لولا استثمارها الثابت الطويل للدراسات الاستشراقية التي بذر بذورها بعض الباحثين أول الأمر مثل إدوارد وليم لين، ووليم جونز. فما أثبته المستشرقون بشأن الشرق أتاح المعرفة به، ويسر الوصول إليه، وأن يخضع للإدارة. وكان قد سبق هذا قيام نابليون بونابرت باحتلال مصر عام 1798م، فهو مهد لحملته بأن جمع حشداً من العلماء النابهين حتى يكفل لمشروعه النجاح. فأصبحت فرنسا مُذَّاك تتزعم العالم في الاستشراق[18].

بين عام 1815، حين كانت القوى الأوربية تحتل 35 بالمائة من سطح المعمورة على أكثر تقدير، وبين عام 1918، حين توسع ذلك الاحتلال إلى ما نسبته 85 بالمائة من سطح المعمورة، تزايدت القوة المنطقية وفق هذا المعيار نفسه، ويحسن المرء صنعاً إن تساءل ما الذي يجعل من الممكن لماركس وكارلابل وديزرائيلي وفلوبير ونيرفال ورينان وكوينت وشليغل وهوغو وروكبرت وكوفيير وبوب أن يوظفوا جميعهم كلمة (شرقي) لكي يحددوا بالأساس الظاهرة المشتركة نفسها، على الرغم من الفروق السياسية والأيديولوجية الهائلة بين بعضهم بعضاً. إن السبب الرئيس لهذا، في نظر سعيد، كان تشكل كينونة جغرافية تدعى بالشرق، كما أن دراستها صارت تدعى بالاستشراق، الأمر الذي حقق عنصراً هاماً جداً من الإرادة الأوربية للسيطرة على العالم غير الأوربي، وجعل من الممكن خلق لا مجرد فرع دراسي منظم وحسب بل ومجموعة من المؤسسات والمفردات المستترة، وموضوعاً دراسياً، وأخيراً خلق أعراقاً بشرية تبائع»[19].

والخلاصة إن كتابات سعيد لا تكل ولا تمل من إبراز حقيقة أن ثمة ارتباطاً قوياً ومباشراً بين الاستشراق الكلاسيكي من جهة، والإمبريالية الغربية في العالم الإسلامي وفي أمكنة أخرى، من جهة أخرى. والشيء نفسُه يقوله سعيد في العلاقة التي تجمع بين الاستشراق الإسرائيلي من ناحية والإمبريالية في المناطق المحتلة، من الناحية الأخرى.

ويشير سعيد إلى وجود ظاهرة مشابهة، اليوم، في الولايات المتحدة الأميركية، يشرحها على النحو التالي: « لديك كادر كامل مما يسمى بالخبراء في الوقت الحاضر. وأنا أسميهم (المستشرقين) الذين تكمن مهمتهم في أن يقدموا عبر خبرتهم بالعالم الإسلامي والعربي إلى وسائل الإعلام والحكومة ما أسميه الاهتمام المعادي بالعالم العربي. هناك مجموعة كاملة من هؤلاء الناس يبلغ عددهم الثلاثين أو الأربعين يتم استنفارهم كلما كانت هناك أزمة رهائن، حادثة خطف طائرة، أو مجزرة من ذلك النوع أو غيره، لإظهار الرابط الضروري بين الإسلام والثقافة العربية والشخصية العربية أو الشخصية الإسلامية، والعنف العشوائي. هم عبارة عن موظفين ورهائن بالفعل لسياسة حكومة الولايات المتحدة المعادية بعمق للقومية العربية والثقافة الإسلامية»[20].

ويستشهد بـ (أزمة احتجاز الرهائن) في السفارة الأميركية بطهران، في بدايات الثمانينات من القرن العشرين، ويرى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية بعد ذاك الحدث، أصبحت لا تضع في أعلى سلم أولوياتها الجديدة لا نشر الديمقراطية ولا حقوق الإنسان بل محاربة الإرهاب القادم من (الشرق)، ولو اقتضى الأمر مساندة بعض أنظمة الحكم المعتدلة في قمعها للشعب، إذا كانت من حلفاء أمريكا[21].

إن التقسيم المبسط (الساذج) القديم للعالم في عيون الولايات المتحدة الأميركية الذي كان يقسم العالم إلى معسكرين: معسكر أول يناصر الشيوعية ومعسكر ثان يناهضها. هذا التقسيم تحول إلى تقسيم لا يقل تبسيطاً وسذاجة، تم فيه تقسيم العالم كله إلى معسكرين من نوع آخر: معسكر أول يناصر الإرهاب ومعسكر ثان يناهضه[22].

يصُوغ سعيد المشكلات المتعلقة بالاستشراق، وقد أعيد النظر إليه من زاوية قضايا محلية مثل من يكتب ويدرس الاستشراق، وفي أيّ أجواء مؤسساتية وخطابية، ولأي جمهور، وبأيّ أغراض في الذهن. كيف يمكن إنتاج معرفة غير مهيمنة وغير عسفية في أجواء منخرطة بعمق في سياسة واعتبارات ومواقف واستراتيجيات السلطة؟[23].

وكختام لهذا المحور نقول: ساهمت رؤية سعيد النقدية بخصوص (الاستشراق)، بصورة مباشرة، في تجذير أسس ودعائم النقد الثقافي. وفتحت كتاباته الباب واسعاً أمام دروب جديدة في الدراسات النقدية لا لكتابات الغربيين عن الشرق فحسب، بل أيضاً لكتابات أولئك المنتمين للدول التي تحررت من الاستعمار، ليعيدوا كتابة تواريخهم، وليعيدوا اكتشاف ذواتهم بمناظير جديدة، تعكس وعياً جديداً متحرراً مما خلّفه الاستعمار من آثار ثقافية.

صورة الشرق «كما خلقه الغرب»

صورة الشرق، كما خلقه الغرب، ترتد بداياتها الحديثة إلى الفترة التي تمتد من أواخر القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر، والتي قام فيها العلماء الفرنسيون والبريطانيون بإعادة اكتشاف (الشرق): الهند والصين واليابان ومصر وبلاد ما بين النهرين، والأراضي المقدسة[24].

إن دراسة الشرق « كما خلقه الغرب» تطرح جملة من التساؤلات الجذرية في الثقافة والإنسان، تساؤلات تحوم وتدور لتتمحور في نهاية المطاف حول تلك التصورات التي ينشئها الفرد المنتمي لثقافة ما ليتعرف من خلالها على الآخر وعلى عالم الآخر. لم تكن دراسة الشرقي ك (آخر) بالنسبة للذات الغربية مقصوداً بها معرفة الشرق من أجل السيطرة عليه فحسب، بل أبعد من ذلك يشكل هنا إنشاء (الشرق) كمفهوم وتصور شرطاً ضروريّاً لتتعرف الذات الغربية على ذاتها.

والاستشراق، من خلال السياق السابق، يمكن أن يناقَش ويحلَّل بوصفه المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، التعامل معه بإصدار تقريرات حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وبعملية وصفه وتدريسه، والاستقرار فيه وحكمه: وبإيجاز، الاستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه[25].

فالشرق، حسب سعيد، ليس لصيقاً بأوربا وحسب، بل إنه كذلك أعظم مستعمرات أوروبا، وأغناها وأقدمها، ومصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، وأحد صورها الأكثر عمقاً وتكرار حدوث للآخر. وإضافة، فقد ساعد الشرق على تحديد أوروبا (أو الغرب) بوصفه صورتها وفكرتها وشخصيتها وتجربتها المقابلة[26].

فالذات لا تعرف ذاتها إلا عبر المرور بوساطة الآخر. وفي عملية التعرف هذه جنحت الذات الغربية لإقامة جملة تصورات وتميزات بينها وبين ما تمت موضعته كآخر لها. وفيها، أيضاً، تم إسقاط صفات وسمات بعينها على الشرق، على الرغم من تنوع مجتمعاته وتواريخه ولغاته، فتم تصويره على أنه لا يزال غارقاً في الدين واللاعقلانية، وفي الحياة البدائية والتخلف ويتسم بالقصور وعدم الرشد. وبالمقابل فإن الأوروبي مختلف تماماً، فهو عقلاني متنور متحضر متقدم سوي متحل بالفضائل وبالنضوج.

يكتب سعيد معضداً لما سبق: «كان الشرق، تقريباً، اختراعاً غربياً، وكان منذ القدم الغابر مكاناً للكائنات الغريبة المدهشة، والذكريات والمشاهد الشابحة، والتجارب الاستثنائية.[27] والعرب، مثلاً، كما يقتبس سعيد تعليق أحد المستشرقين، «علاوة على تصويرهم على أنهم غير كفؤين إطلاقاً، فإنهم لا يتبادلون حواراً عادياً أبداً. إنهم يصرخون الواحد على الآخر. إنهم ينبحون ويصيحون»[28].

وهو ما يكشف أن الغرب تصور الشرق تصوراً استعمارياً عرقياً فوقياً متجذراً في القوة واتحاد القوة بالمعرفة، والإنشاء الذي ولّده ذلك كله. وإن الشرق لم يكن، في وعي الغرب، الآخر الخارجي فقط، بل امتدادا للشاذ والمنحرف والمجنون والمستضعف داخل الغرب: للآخر الداخلي أيضاً[29].

ولا شك في تأثير هذا الصور التي خلقها الاستشراق في كتاباته المذكورة، وادعى أنها تمثل الشرق، فهي تؤثر كما أوضح سعيد، لا في الدراسات الأكاديمية فحسب، بل في رؤية أبناء البلدان التي تحررت من الاستعمار لذواتهم ولثقافاتهم، فالاستعمار أورث الفرد في هذه البلدان نظرة دونية إلى ذاته، وهي نظرة تتصل بالتصوير المتسق له ولأمته في كتابات المستشرقين.

ما سبق هو بالضبط ما قام الاستشراق بإنجازه، فالاستشراق في محصلته النهائية يعيد التأكيد على التفوق الأوروبي في مقابل التخلف الشرقي، ويحدد عبر دراسته للشرق هوية الغربيين كنقيض لأولئك الذين ليسوا غربيين. وفي هذا السياق تكون الحقيقة المتضمنة سلفاً داخل دائرة الاستشراق هي أن الغرب كهوية متفوق بالمقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غير الغربية.

بذلك أنشأ الاستشراق تمييزاً وجودياً ومعرفياً بين الشرق والغرب. وبدوره يعكس هذا التمييز، بصورة مباشرة وصريحة، أن الاستشراق استجاب للثقافة التي أنتجته أكثر مما استجاب لموضوعه المزعوم، الذي هو أيضاً من نتاج الغرب. وهكذا، فإن لتاريخ الاستشراق، في آن واحد، اتساقاً داخلياً مع الثقافة المسيطرة المحيطة به[30].

وأخيراً نقول أن الأهمية الاستثنائية لكتابات سعيد وأعماله إنما تكمن: أولاً، في شرحه للكيفية التي تمت بها عملية إنتاج جملة تصورات وتمييزات بخصوص مجموع ما يقع خارج دائرة الغرب كهوية ثقافية. وتكمن، ثانياً، في إظهاره للسياق الذي تبلورت فيه تلك التصورات والتمييزات، وهو سياق القوة والسلطة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، السياق الذي في ظله تم التعاطي مع هذه التصورات لا بوصفها مجرد تمثيلاً لا أكثر، يجسد وعي الذات (الغرب) للآخر (الشرق) أكثر مما يجسد هذا الأخير، بل بالأحرى بوصفها إنشاء يدعي لنفسه امتلاك الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك بخصوص موضوعه.

والشرق الذي جعله سعيد محورا لكل كتاباته ودراساته هو ذاك (الشرق) الذي خلقه الغرب وجعله مقابلا له، وهو في المحصلة النهائية للتحليل محض تصور! فكتابات سعيد تدعونا، من جهة، إلى ألا نسلم بصحة هذه التصورات، وتنبهنا، من جهة ثانية، إلى أن نضع في أذهاننا حقيقة أن جملة التصورات التي شيدتها الذات الغربية داخل دائرة الاستشراق لم تنبع من الآخر، موضوع المعرفة، إلا بدرجة أدنى، إنما صدرت، بالدرجة الأولى، ضمن شروط نابعة من الذات العارفة ومن الثقافة التي تنتمي إليها، والتي تمثل لها في نهاية المطاف، الإطار المرجعي الذي انطلاقاً منه تكتب وتفكر وتتصور.

خاتمة

ألقى هذا المقال البحثي الضوء على نظرية ما بعد الكولونيالية من خلال أعمال الكاتب والناقد والمفكر السياسي إدوارد سعيد، وأبرز المقال أهم أطروحاته الرئيسة من خلال سياحة في كتبه ومؤلفاته.

ويأتي نقد الكولونيالية مع إدوارد سعيد ضمن مشروع نظري يهتم بتفكيك الخطاب والممارسة الاستعماريين. وضمن هذا التوجه، ركزت أعمال سعيد وكتاباته ومواقفه على فضح نوايا وأهداف الاستشراق، المستترة خلف دعاوى العلم والمعرفة والموضوعية. وهنا، أيضاً، نلحظ في كتابات سعيد اهتماماً بدراسة جملة من القضايا والمسائل، يأتي على رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي أخضعت بها الكولونيالية الثقافات المحلية لمشيئتها، وكذلك دراسة الصور التي استجابت بها الدول التي تم استعمارها لإرث الكولونيالية الثقافي بعد نيلها الاستقلال.

وبشكل عام، بإمكاننا تحديد الهم البحثي الأساسي، والذي نتلمسه مضمراً أحياناً، وبوضوح في أحايين كثيرة داخل كتابات سعيد المتعددة، في ذاك الانهمام المتمثل في اختراق حجب التقاليد الثقافية الغربية، وإظهار وجهها الكولونيالي المستتر، الذي تم تشيده على مدى عقود طويلة في القرنين الماضيين. وفي هذا السياق، استطاعت كتاباته بشكل موسع وعميق معالجة الهيمنة الثقافية الكولونيالية التي مارسها الغرب على الشرق والجنوب، وركزت هذه الكتابات بشكل خاص على دراسة العلاقة بين الشرق (وتحديداً الشرق الأدنى الإسلامي والعربي) وبين الغرب (تحديداً فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة)، حيث تم رصد تلك العلاقة منذ غزو نابليون بونابرت لمصر في أواخر القرن الثامن عشر، مروراً بتناول الفترة الاستعمارية الرئيسة والتي تزامنت معها نشأة دراسات المستشرقين الحديثة في أوربا، وانتهاءً بالهيمنة الإمبريالية البريطانية والفرنسية على الشرق بعد الحرب العالمية الثانية وظهور السيطرة الأميركية في الوقت نفسه.

يبين تحليل سعيد للخطاب الاستشراقي أن هذا الأخير، ليس كما يدّعي، مجرد حقل بحثي يهدف لمعرفة (الشرق) بصورة موضوعية تتسم بالحياد والنزاهة، بل على الضد من ذلك، يرينا تحليل سعيد أن الاستشراق كخطاب تخترقه علاقات القوة والسلطة، وأنه لعب دوراً بالغ التأثير في مساعدة السياسة الاستعمارية في إحكام سيطرتها وهيمنتها على شعوب (الشرق) الذي تمت موضعة إنسانه ومجتمعاته في خانة المتخلف والشاذ وغير السوي والاستثنائي. ولا زال إلى اليوم يلعب الدورَ ذاته من خلال تقديمه صورة نمطية زائفة تلجأ إليها وسائل الإعلام الأميركية لدى تناولها موضوعات الإسلام والشرق.

المصادر والمراجع

1 – إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب

2 – إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، ترجمة توفيق الأسدي، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط1، 1998م.

3 – إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 2000.

4 – إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ترجمة صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1996م.

5 – إدوارد سعيد، صور المثقف، ترجمة غسان غصن، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 1996م

6 – إدوارد سعيد، خيانة المثقفين النصوص الأخيرة، ترجمة أسعد الحسين، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2011م.

7 – إدوارد سعيد، تغطية الإسلام كيف تتحكم أجهزة الإعلام ويتحكم الخبراء في رؤيتنا لسائر بلدان العالم، ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005م.

8 – إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة نائلة قلقيلي حجازي، دار الآداب، بيروت، ط1، 2008م.

9 – إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب.

——————————–

[1]- إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة نائلة قلقيلي حجازي، دار الآداب، بيروت، ط1، 2008م، ص 208 [2]- راجع: إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، ص 166. [3]- أنظر: إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، 2000، ص 55-56. [4]- إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص17. [5]- المصدر السابق نفسه، ص 17-18. [6]- إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 18. [7]- نفس المصدر السابق، ص 18-19. [8] راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، ترجمة توفيق الأسدي، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط1، 1998م، ص 134. [9] راجع: إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 35. [10] إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، مصدر سابق المصدر، ص 143-144. [11] إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مقدمة المترجم، ص 6. [12] إدوارد سعيد، صور المثقف، ترجمة غسان غصن، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 1996م، ص 41. [13] إدوارد سعيد، الاستشراق، مصدر سابق الذكر، ص 47-48. [14] راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، مصدر سابق الذكر، ص 82. [15] إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ترجمة صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1996م، ص 34. [16] المصدر السابق نفسه، ص 39. [17] راجع: إدوارد سعيد، تغطية الإسلام، ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2005م، ص 41. [18] المصدر السابق نفسه، ص 105-106. [19] إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 272-273. [20] إدوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 24-25. [21] راجع: إدوارد سعيد، تغطية الإسلام، مصدر سابق الذكر، ص 47. [22] راجع: المصدر السابق نفسه. [23] إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، مصدر سابق الذكر، ص 35-36. [24] إدوارد سعيد، تغطية الإسلام، مصدر سابق الذكر، ص 84. [25] إدوارد سعيد، الاستشراق، مصدر سابق الذكر، ص 31. [26] نفس المصدر السابق، ص29. [27] نفس المصدر السابق ، ص 29. [28] إدوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 79. [29] إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب ، مقدمة المترجم، ص 9. [30] أنظر: إدوارد سعيد، الاستشراق، مصدر سابق الذكر ، ص 57.______________________

*نقلًا عن “المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية” – بيروت.