مزارات ومقامات فلسطين: ماذا يقول لنا الحاضر والتّاريخ؟

محمّد الزقزوق

يمكن الباحث عن المزارات والمقامات والأضرحة في فلسطين، أن يجد العديد منها منتشرًا في أماكن مختلفة من الجغرافيا الفلسطينيّة؛ فالمزارات والمقامات وما يتّصل بها من ممارسات ومواسم حاضرة حضورًا كبيرًا في الموروث الثقافيّ، وما زالت إلى اليوم في بعض المناطق تحضر مجموعة من الممارسات والطقوس الدينيّة الشعبيّة، من تبرّك وإضاءة شموع ونذور وصلاة وأدعية، ولعلّ من الأكثر حضورًا وصيتًا ما يحدث بـ «مقام الخضر» و«النبيّ موسى» و«النبيّ صالح» و«الشيخ شعلة» وغيرهم.

لا نجد حضورًا كبيرًا للمزارات والمقامات في جغرافيا الساحل، وغزّة على وجه الخصوص، حيث إنّنا بالكاد نستطيع أن نحدّد بعض المزارات والمقامات الّتي نستند في تعرّفها على بعض الروايات الشفويّة، الّتي يتناقلها الناس ممّن يقطنون بجانب ما يُعْتَقَد أنّه ضريح أو مقام أو شجرة مباركة، وإذا ما أردنا أن نفتح دائرة السؤال حول السبب في ذلك، فعلينا أن نجيب في البداية عن سؤال النشأة، وما يتّصل بها من سياق تاريخيّ واجتماعيّ ودينيّ وإثنوغرافيّ أيضًا.

الطرق الصوفيّة

أمّا في ما يخصّ النشأة بمعنى الوجود المادّيّ، فيمكن تأريخ وجود جزء من هذه المزارات والمقامات والأضرحة إلى ما قبل الدعوة، في ما وُجِدَ جزء آخر بعد دخول الإسلام إلى الشام، وترحال المتصوّفة إلى القدس، وهي أضرحة الولادة والأقطاب ومشايخ الطرق والزهّاد والشهداء، الّذين جاؤوا إلى فلسطين من أقطار شتّى، لكن ما نريد أن نتتبّعه هنا هو وجود المزارات والمقامات والأضرحة في سياق وظيفتها، وما يرتبط بها من ممارسات وطقوس.

بدأ ظهور الطرق الصوفيّة في فلسطين بمدينتي القدس والخليل، كما يشير إلى ذلك «مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقيّة» فيقول: “إنّ أوّل خانقاه بُنِيَت في الإسلام للصوفيّة هي زاوية برملة بيت المقدس، بناها أمير النصارى حين استولى الإفرنج على الديار المقدسيّة. وسبب ذلك أنّه أُعْجِبَ بطريقتهم، فبنى لهم مكانًا لطيفًا يتألّفون فيه ويتعبّدون”، ثمّ توالت بعد ذلك الطرق الصوفيّة بتوالي التوافد الصوفيّ إليها من العراق والمغرب وأفريقيا؛ فَوُجِدَت الطريقة القادريّة والنقشبنديّة والتيجانيّة، إلّا أنّ أكثرها حضورًا وبقاء هي الطريقة الخلوتيّة الّتي نشأت في الخليل، وما زالت قائمة إلى اليوم، ولها مريدوها وأتباعها.

والمقامات والمزارات والأضرحة والتكايا والزوايا والمقصورات، تسميات مكانيّة تلتصق مباشرة بالصوفيّة، حيث ارتبط وجودهم بوجودها؛ لأنّهم حيثما حلّوا أقاموها، أو لأنّهم أقاموا أينما حلّت، ولكي تكتمل لدينا المعرفة الخاصّة بوجودها في السياق الفلسطينيّ، علينا أن نعرف كيف تشكلّت العلاقات بين الناس وهذه الأمكنة، وكيف انعكس ذلك على شكل الممارسة الشعبيّة للدين، الّتي ارتكزت على ديناميكيّات أدّت فيها الطرق الصوفيّة دورًا محوريًّا وخاصًّا.

في قمّة الجبل

يوفّر لنا توفيق كنعان، وهو طبيب وباحث في الإثنوغرافيا الفلسطينيّة خلال فترة الحكم العثمانيّ لفلسطين، في كتابه «الأولياء والمزارات الإسلاميّة في فلسطين» فرصة لفهم طبيعة المكان المادّيّة والمعنويّة؛ تمهيدًا لمعرفة أكثر عمقًا في فهم العلاقة الّتي تشكّلت مع الإنسان المشترِك في هذه العلاقة على الضفّة المقابلة، يقول في تقديمه للكتاب: “يعتمد هذا العمل على دراسة 235 مزارًا، قمت بفحصها شخصيًّا، و348 مزارًا آخر توفّرت عنها مادّة دقيقة، مثل المشاركة في الاحتفالات الإسلاميّة والأذكارِ والموالد، والاحتفالات الأخرى، وعدد كبير من الحكايات عن الأولياء، ومجموعات كبيرة من الأشعار الّتي يغنّيها الناس تكريمًا للأولياء، ومجموعة هائلة من التعاويذ في توضيح بعض العادات والممارسات المتّصلة بالقدّيسين والمزارات”.

لقد استندت دراسة كنعان إلى معاينات مكانيّة، ومحاولات لربط المكان بالعادات والممارسات، من خلال الفعل واللغة الّتي تعبّر عنه، وفي معرض تقديمه للمكان، يحضر ذكر الوديان والجبال، وتحديدًا الأخيرة، حيث تموضع الكثير من المزارات في قمم الجبال الّتي استحوذت على تقديس شعبيّ أكثر من الساحل، لدلالات مرتبطة بالارتفاع والعلوّ أوّلًا، ومن ثَمّ كانت المزارات منسجمة وما يحيط بها من تقديس بهذه الدلالة، يقول: “وعند المراجعة المنهجيّة لقرى القدس الّتي زرتها لذلك الغرض، وملاحظة موقع المقام بدقّة، وجدت أنّه في 26 قرية احتلّ 70% من المقامات في قمّة الجبل”، ويُؤَصَّل تاريخيًّا في محاولة لتفسير لذلك، فيقول: “لقد أدّت الجبال والتلال دائمًا دورًا كبيرًا في الديانة الإنسانيّة. ومن المهمّ أن نلاحظ أنّ كلّ الأعمال المقدّسة، كانت تؤدّى بصورة تقليديّة، على الجبال، مثل أرارات وسفينة نوح وموريا وتضحية إبراهيم، وسيناء والشريعة وجرزيم وعيبال، جبلي البركات واللعنات. والشيء نفسه بالنسبة إلى المسيح، فعلى الجبل تعرّض للإغراء، وتحوّلت شخصيّته ووعظ وصلّى، وصُلِب، ومن الجبل صعد إلى السماء، وفضّل الأنبياء والملوك تلك المواقع الشاهقة للقيام بأعمالهم المهمّة. لقد تسلّم إيليا كلمة الربّ على جبل حورب”.

يعطي هذا التحليل في محاولة فهم المكان، تفسيرًا واضحًا لكثافة وجود المزارات في جغرافيا فلسطين الجبليّة، في ما لا نجدها بهذا الشكل في الساحل بصورة عامّة، وغزّة جزء من هذا الساحل، ومن ناحية الممارسة، وكيف تشكلّت العلاقة الروحيّة والاجتماعيّة مع المكان بصورته المادّيّة.

يُراكِم سليم تماري في كتابه «الجبل ضدّ البحر» على هذا الاستنتاج بتتبّع دراسة توفيق كنعان الإثنوغرافيّة، مستندًا إليها في تحليله السوسيولوجيّ فيقول: “يوضّح كنعان بصورة منهجيّة، أنّ جذور الأولياء حسب العديد من الروايات مستمدّة من سير الزعماء، المشايخ المحلّيّين، ممّن يرقون إلى درجة القدسيّة بعد وفاتهم، فأصلهم في الغالب ليس مستمدًّا من إحياء سيرة الشخصيّات المذكورة في الكتب”، والشيوخ والزعامات والأولياء والمبارَكون في البيئة الجبليّة الفلّاحيّة يعتلون سلّم الترتيب الاجتماعيّ، كما يشير إلى ذلك قائلًا: “التسلسل الاجتماعيّ في العالم الدنيويّ للفلّاح يعتمد على طبقات الأولياء والمشايخ، وعلى رأس الهرم هنالك الأنبياء والمرسلون ممّن اصطفوا، غير أنّه من الصعب إدراكهم أو الوصول إليهم، بعكس الشيوخ والأولياء المنحدرين من أسلافهم أو من قريتهم”.

بهذين الشقّين الجغرافيّ والاجتماعيّ، يكتمل لدينا السبب الّذي يوضّح الكثافة العدديّة للمقامات والمزارات في جغرافيا فلسطين الجبليّة، بعكس ما هو حاصل في الساحل من جهة، والتقدير أيضًا والاهتمام والارتباط الروحيّ والدينيّ بها في جغرافيا الجبل، بعكس ما هو حاصل في الساحل، من جهةٍ أخرى.

بين “النبي موسى” و”الشيخ يوسف”

يساعدنا هذا التحليل في محاولة الفهم والتفسير والنظر إلى مشهدين حديثَي الوقوع: الأوّل ما حدث في مقام النبيّ موسى، حين أقامت الفنّانة سما عبد الهادي حدثًا موسيقيًّا في المقام، ترويجًا للسياحة في فلسطين، وما تلا ذلك من موجة عارمة من الغضب الشعبيّ، ثمّ التساوق الرسميّ معه، الّذي بلغت ذروته باحتجازها، على الرغمِ من أنّها بالفعل حصلت على تصريح من وزارة السياحة؛ لتسهيل أعمال إقامة حفلات موسيقيّة إلكترونيّة، في عدد من المواقع التاريخيّة، ضمّت إلى جانب مقام النبيّ موسى، قصر هشام وسبسطية، إلّا أنّ ما كانت عبد الهادي تعتقد أنّه موقع تاريخيّ صِرف، لم يكن كذلك بالنسبة إلى المستوى الشعبيّ، الّذي يرى في المكان حالة مقدّسة تبعًا للعلاقة الدينيّة مع المكان، الّتي هي – بالنظر إلى ما سبق – امتداد طبيعيّ لعلاقات ضاربة في عمق تاريخ المنطقة، وعمق وعي مجتمعها بقدسيّة المكان، وارتباطه بأشكال الممارسة الدينيّة «الشعبويّة»، من موالد وحفلات مديح وغيرها، وهي ممارسات ارتبطت من حيث الأصل مباشرة بالطرق الصوفيّة.

هذا يفسّر ما تبع حادثة حفل عبد الهادي، حين أقامت فرقة للإنشاد الدينيّ حفلًا للمديح النبويّ في المكان ذاته، وكأنّ الحفل كان محاولة لإعادة ترسيخ الهويّة الدينيّة الصوفيّة للمكان، وكأنّ الاعتراض لم يكن على الموسيقى من حيث إنّها موسيقى بالدرجة الأولى، وإنّما رفض لاعتبار المكان معلمًا أثريًّا فقط يُمْكِن تنظيم أحداث لا تتلاءم مع قدسيّته.

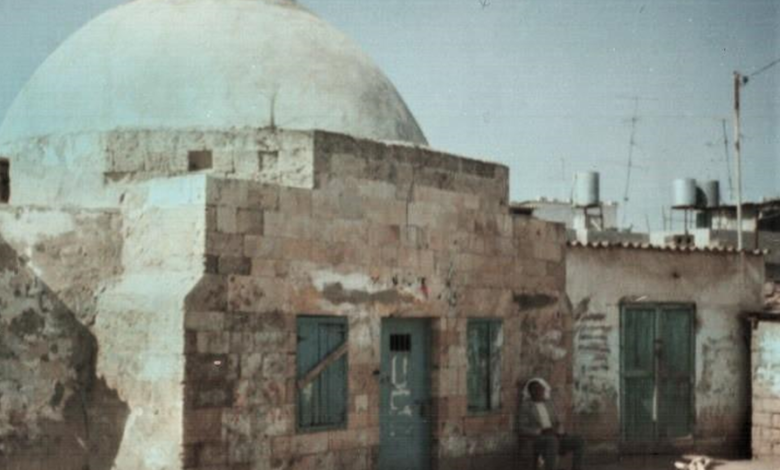

لكنّ المفارقة تكمن في ما حدث في خانيونس جنوب قطاع غزّة؛ فعلى الرغم من ندرة المقامات والروايات القليلة بشأن حقيقتها وإلى مَنْ تعود، نظرًا إلى ما سبق أن حاولنا تفسيره في فهم الجغرافيا وارتباطها بالسياق التاريخيّ، ومن ثَمّ السوسيولوجيّ الّذي كان حاضرًا بتمركز أكثر في جغرافيا الجبل عنها في الساحل، نجد أنّ بلديّة منطقة بني سهيلا، في شرق خانيونس، تهدم تمامًا «مقام الشيخ يوسف»، وهو واحد من مقامات قليلة جدًّا، بالكاد يمكن عدّها على أصابع اليد الواحدة في قطاع غزّة.

على الرغم من تطرّف الفعل، وهو الإزالة كلّيًّا لا إقامة حفل موسيقيّ، لم نجد أيًّا من ردود الأفعال الشعبيّة على الحدث، حين قامت البلديّة بهدم المقام عام 2017، سوى بعض الردود الشعبيّة المتواضعة للسكّان، الّذين يسكنون في محيط المكان وبعض خبراء الآثار والسياحة. يمكن للحالة الغزّيّة أن تجد تفسيرًا، عبر الوقوف على مواقف السلطة الحاكمة في القطاع من الصوفيّة عقائديًّا؛ إذ هي سلبيّة بعامّة، ما قد يكون أثّر في الفهم الشعبيّ للدّين.

__________________________

*نقلًا عن موقع “فسحة”.