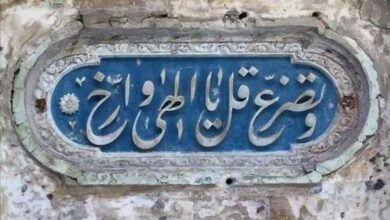

نظرية الجمال عند ست عجم بنت النفيس بن طُرَز البغدادية من خلال كتابها “شرح المشاهد القدسية” لابن عربي

د. بكري علاء الدين

نظرية الجمال عند ست عجم بنت النفيس بن طُرَز البغدادية من خلال كتابها “شرح المشاهد القدسية” لابن عربي

د. بكري علاء الدين

ست عجم هي امرأة بغدادية شرحت أحد أصعب كتب ابن عربي (مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية) حوالي سنة 686ه/ 1287م (أي بعد 30 سنة من سقوط بغداد، إِثْر هجوم هولاكو). وتسوق ست عجم معلوماتٍ عن نفسها تساعدنا على تكوين ترجمة ذاتية لها، (لأنها غير معروفة لا في المؤلفات التاريخية ولا في تراجم الصوفية). وهذه المعلومات موجودة في كتابها شرح المشاهد القدسية (نُشر في المعهد الفرنسي بدمشق عام 2004، تحقيق وتقديم بكري علاء الدين ود. سعاد الحكيم) وفي رسالة أخرى لها (تقلد فيها كتاب ابن عربي) عنوانها كشف الكنوز، ما تزال مخطوطة. ولها مؤلف ثالث مفقود حتى الآن بعنوان كتاب الختم.

فهي تقول عن نفسها: إنها “امرأة عامية”، خالية من كل العلوم خلا العلم بالله تعالى الذي لم تصبه بتعلم ولا بقراءة من الكتب ولا من عارف مُوَفَّق، لكنه وهْب من الله تعالى: «أَخْرَجَني من الجهل إلى العلم في ليلة واحدة… وصف تقمص بعد العراء».

ولكن كيف تمكنتْ وهي أمية من تأليف كتاب صعب أو شرح كتاب مشكل لابن عربي؟ إنها كانت تُمْلِي أفكارهـا على زوجها وهو كذلك ابن خالتها: محمد بن محمد بن الخطيب. وتُفسر سهولة هذه المهمـة في التأليف والإملاء على زوجها بالاستناد إلى أصلها: إنها كما تقول: “عربية الأصل”. وتحدد الكيفية التي تتم بها عملية التأليف ثم الكتابة المشتركة مع زوجها قائلة: «عندما يلقي الله تعالى في قلبي شيئاً من العبارة والفيض استنجد به استنجاد مخالَلَة، وأدعوه إلى إثبات ما يرد”( ).

لماذا شرحت ست عجم كتاب ابن عربي؟

تتحدث ست عجم عن “رؤيا” رأت فيها ابن عربي بحضرة جماعة من الأولياء، وذلك بعد موته بنصف قرن! سألته الاستمداد من “سيرة الولاية” والتوقيف (initiation) على صورة “التسليك”: أيّ سلوك الطريق الصوفي على يديه. بالمقابل طلب ابن عربي منها أن تشرح كتابه مشاهد الأسرار القدسية وأن تفتح استغلاقه، لأنه من “غَوامِض الكتب الـمُشْكلَة”، بحسب قوله في هذه الرؤيا.

وتحدد ست عجم بدقة “علاقتها” بابن عربي فتقول: «إنه برز في وجودها لمساعدتها على تحقيق الخلافة المختصة “بالإنسان الكامل”.

ثم تضيف فـي مكان آخر، حيث تضع نفسـها مـع ابـن عربي في نفـس المسـتوى: “إننا اختصصنا بالخلافة والمقابلة والمماثلة والاقتسام والاتصاف دون غيرنا من العباد…”. ومصطلحات “المقابلة والمماثلة والاقتسام والاتصاف” التي ابتكرتها ست عجم ليس لها مثيل في تاريخ التصوف، لا قبلها ولا بعدها. وهي مصطلحات ذوقية ذاتية عبرت من خلالها عن تجربة صوفية-فلسفية فريدة شكلاً ومضموناً. غير أنها تصف نفسها، مثلها مثل ابن عربي، على أنها من “أهل الجذب”.

بعض الأفكار عن مذهبها في “وحدة الوجود“:

يتألف الكون بالنسـبة لست عجم (تحت تأثير ابن عربي) من أجزاء مقيَّدة لانهاية لها، يُطْلَق عليها اسم “الكثرة”. في المقابل هنالك عالم واحد مطلق، هو الذات الإلهية، يعبّر عن الوحدة المطلقة. العلاقة بين العالمين تحكمها الأسماء الإلهية اللامتناهية أيضاً. وهي، أي الأسماء الإلهية التي طلبت إقامة العلاقة بين الله والإنسان. “لأن مُرَاد الرَّبّ من خلق العباد ظهور الاسم الإلهي”.

على رأس هذه الأسـماء يقوم الاسـم “الله” الذي يطلق عليه ابن عربي ثم سـت عجم: صفة “الاسم الجامع”. فالاسم الجامع يختص “بإدراك متفرقات الكثرة”، كما تقول ست عجم.

وبذلك تكون “الكثرة” أطوار “الواحد”، علماً بأن لكل موجود “خصوصية لا يشرك فيها غيره”. وعلينا أن نشير إلى نقطة مهمة في هذا التصور لوحدة الوجود وهـو أن “اسم الله” يتضمن مجموع الكثرة، ولا تتضمن الكثرة “اسم الله”. أي أن وحدة الوجود تصحّ إذا نُظر إليها من جهة الذات الإلهية والاسم الجامع، أما إذا نظر إليها من جهة العالم، فإن التوازي ينقطع. وبتعبيـر آخـر تعترف لنا ست عجم بأنها سمعت الله في إحدى تجاربها الصوفية يقول لها: «أنـا العالم وليس العالم أنـا». وبمعنى آخـر فإن الله: “يكمل الأشياء وهي لا تكمله”. علماً بأن “كل موجود صادر عن الله” بحسب تعبيرها. وبذلك تثبت ست عجم بأنها فهمت ما يعنيه ابن عربي من “وحدة الوجود” أكثر من غيرها من أتباعه الكثر، مما يؤهلها لأن تتبوأ مكانة أول فيلسوفة في التاريخ العربي الإسلامي.

التجربة الصوفية:

تتم هذه التجربة من منظور ست عجم وعلى طريقة ابن عربي ضمن “المشاهد” التي يراها الصوفي. وفي المشهد تتم الصورة عن طريق الرؤية الباطنة التي تجري في القلب، فالقلب منذ الغزالي هو المرآة التي تنعكس عليها الأنوار الإلهية.

ولكن حتى يصل الصوفي إلى هذا المستوى من “الرؤية” فإن عليه “خلع” أو “إلقاء الجسد الظاهر بغير تألم” كما تقول. وأن يقوم في “الصورة” التي خلقه الله عليها، والتـي تنسـب إلى آدم أبي البشر، بحسب حديث نبوي: (خلق الله آدم على صورته).

فالعارف أو الصوفي الواصل “في حال الشهود لا يكون في حال الظاهر، بل يخرج عن حكم البشرية”. وأصل اللقاء بين الله والإنسان هو مرآة تتوسـط بين الاثنين، وليسـت المرآة إلا من نور إلهي يفيض عن “الذات”، وهنا يصبح الله مشـهوداً، ولكن الشـاهد: الصوفي لا يرى صورته في هذه المرآة، وإنما يرى في قلبه أنه والله شيء واحد. وهذا هو “الاتحاد” الذي يشتمل على “الفناء” عن عالم الكثرة و “البقاء” في عالم الوحدة المطلق. كل ذلك يتم على مستوى القلب لدى الصوفي، دون العالم المادي.

والخطاب الجاري بين هاتين الصورتين هو «سريان اللطف النوري». وهنا تغدو صورة العارف «مختصرة من مجموع الوجود… لأن غاية العارف إلى التوحيد، وهو معرفة هذه الذات الحقيقية». والذي يحقق هذه الغاية من الأنبياء والصوفية يصبح “إنساناً كاملاً”. وبالنسـبة لابن عربي وست عجم فإنهما يُعدّان من ورثة النبي محمد r، والذي ينظر إليه ابن عربي مـن خلال “الحقيقة المحمدية”، إنها الواسطة بين الله والعالم. وبالتالي فـإن ابن عربي وست عجم بالذات يرثان “الولاية” التي وصلت إليهما. ويرتقيان إلى مقام الإنسان الكامل. إلا أن الكامل واحد في كل زمان، كلما مات ورثه كامل آخر يحفظ “صورة الله” الموجودة على الدوام.

دور الجمال في فلسفة ست عجم:

يلعب الجمال دور التأليف في عالم الكثرة. «لأن الله تعالى، كما تقول ست عجم، لما أوجب الخلـق متكثـراً متميزاً ظهـر بالجميل، لئلا يقع النفور من البعض عن البعض». ولكن الجمال المطلق «صفة خافية وهمية، فلا يدركها إلا من اتصف في حال شهوده بهذه الأوصاف». وفي نهاية التجربة الصوفية أو الشهود ينتقل الصوفي من شهود الله، أو شهود الوحدة إلى شهود الكثرة، وفي هذه النقلة يرى حقيقة الجمال.

والجمال هنا حماية للصوفي من النفور، يساعده على التوافق مع العالم الخارجي. تقول ست عجم: «يتـردد العارف بيـن الوجـود الـمُتَجَزِّئ (العالـم الخارجي أو عالـم الكثـرة) وبين الله، ففي حال تردده إلى الكثرة يكون تنازلاً، وحال رجوعه إلى الله يكون استعلاءً. وفي كلتا الحالتين يظهر “الجميل”. وفي شرحها لمفهوم “الجلال” عند ابن عربي ترى ست عجم بأن الجلال اسم ظهر الله به لتمكين اسم الجميل. فالجلال… هو “الجمال بزيادة تمكين”.

وتقول في موضع آخر: “فالجلال: هَيْبة وخشوع وتعظيم. أما الجمال فإنه محبة”.

هذه العلاقة بين الجمال والحب نجدها بامتياز في نظرية ابن عربي التي عرضها في كتاب الفتوحات المكية (الباب 558 الخاص بالأسماء الإلهية). وهو يتعرض لها عند شرحه للاسم “الجميل” بالدرجة الأولى، وكان قد عرّج عليها أثناء شرحه للاسم “الوداد”. يفتتح ابن عربي الفصل الخاص بحضرة الجمال (شرح الاسم الجميل) بالحديث النبوي الشريف: ((إن الله جميل يحب الجمال))، ويتابع الشيخ الأكبر عرض آرائه قائلاً: «أوجد الله العالم في غاية الجمال والكمال خلقاً وإبداعاً فإنه تعالى يحب الجمال، وما ثمّ جميل إلا هو، فأحب نفسه، ثم أحب أن يرى نفسه في غيره فخلق العالم على صورة جماله وحب من قيده النظر. ثم جعل عزّ وجل في الجمال المطلق الساري في العالم جمالاً عرضياً مقيداً، يُفضّل آحاد العالم فيه بعضه على بعض، بين جميل وأجمل.» (ف4/269). وهكذا فإن الجمال “يستدعي” الحب أينما تجلى، وهذا ما نراه أيضاً في الفصل الخاص بـ “حضرة الودّ”، يقول ابن عربي: «إن جميع المخلوقين منصات تجلي الحق، ما تجلى لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان… فلذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان مَجلى ربّه.» (المرجع السابق، ص260)

هذا عن ست عجم وابن عربي، وسوف نرى بأن أتباع ابن عربي لا يخالفونهما الرأي، بل يتابعون نفس الأفكار؛ لنأخذ مثلاً: عفيف الدين التلمساني الذي كان معاصراً لست عجم، ومقيماً في دمشق. وقد ألَّف في نفس الفترة تقريباً شرحاً لكتاب النِفَّري (من القرن4ه/10م) المواقف، وهو الكتاب الذي نسج على منواله ابن عربي في تأليفه لكتاب مشاهد الأسرار القدسية الذي شرحته ست عجم فيما بعد. فنجد لدى التلمساني مفهومين يتقاطعان مع أفكار ست عجم. المفهوم الأول ويسميه: “وَجْهُ الحُسْن” وهو يطلق على جمال الخالق أو الذات الإلهية الواحدة؛ جمال الذات هذا ينعكس على عالم الخلق والكثرة، ويأخذ المفهوم الثاني اسم: “حُسْنُ الوجه”، حيث كل مخلوق ينال نصيبه من هذا الحسن( ) .

الانفعال بالجمال:

يقول التلمساني في إحدى قصائده:

“وإذا الحسـن بدا فاســجدْ له

فسجود الشـكر فرض يا أخـي ”

فبالإضافة إلى دور الجمال الذي تصفه ست عجم بأنه: «الـمُراد للتأليف وقطع النفور» بالنسبة للصوفي، فإن بقية الناس تُبْهِرهم «صنعةُ الجمال الغامرة للسماوات والأرض»، ويتحيَّرون من حسن القُبّة السماوية.

ومن الصوفية من ينفعل بهذا الجمال انفعالاً يوصله إلى لذة غامرة يعجز الوصف عن مجاراتها.

المثال الثاني الذي سنختم به هنا يأتي أيضاً من أتباع ابن عربي نفسه، ومتابعة تلاميذه من: مدرسة وحدة الوجود مثل أحمد السرهندي من القرن الحادي عشر الهجري.

الجمال والاسم الإلهي “الظاهر”:

ألّف ابن عربي كتاب التجليات الإلهية في بداية القرن السابع الهجري، ونقرأ في فصل “تجلي الكمال” نداء الاسم الظاهر للإنسان بلغة الحب المغرّدة على لسان الجمال:

«اسمع يا حبيبي: أنا العين المقصودة في الكون! أنا نقطة الدائرة ومحيطها. أنا مُرَكَّبها وبسيطها. أنا الأمر المنزل بين السماء والأرض. ما خلقت لك الإدراكات إلا لتدركني بها، فإذا أدركتني أدركت نفسك… حبيبي كم أناديك فلا تسمع، كم أتراءى لك فلا تبصر. كم أندرج لك في الروائح فلا تشم… أنا ألذّ لك من كل ملذوذ… أنا أحسن لك من كل حسن. أنا الجميل أنا المليح. أعشقني…” .

هذا هو نداء الاسم الظاهر المطلق الكلي، أما في حالاته الجزئية الخاصة فإننا نجد نموذجه في الحب الذي عبر عنه ابن عربي تجاه ملهمة ديوانه الغزلي ترجمان الأشواق: واسمها النظام.

إنه يراها “طفلة ناعمة” بارعة الحسن، اجتمع بها في مكة سنة 611هـ، وهي في الوقت نفسه تعبير حيّ عن تجلٍ للاسم “الظاهر”. وفي النص التالي لابن عربي نفهم معنى حبه للجمال مجسداً في وجه النظام. ومعلوم في مذهب ابن عربي أن أجمل مكان للتجلي الإلهي هو وجه المرأة بالذات، حيث لا ينفصل فيه الإنساني المتجسد بالجمال المثالي عن الإلهي المتعالي: يقول ابن عربي: «طلعت هذه الـمُتغزّل فيها في عالم الملك والشهادة من “الاسم الظاهر” الكبير المتعال، فأعطت في هذا التجلي ما تعطي الشمس في عالم الأركان من الأثر المعنوي والحسي إلى أن انتهت بالسير نصف دائرة العالم، ثم غربت عن الملك والشهادة، وكان غروبها شروقاً في عالم الغيب والملكوت”.

وقد تأثر الشيخ الصوفي الهندي (من البنجاب) أحمد السرهندي من القرن 11هـ بابن عربي وها هو يعرض على شيخه في الطريقة النقشبندية تجربته في الانفعال بالجمال من خلال تجلي الاسم الظاهر عليه في حالة جزئية خاصة أخرى في المكتوب الأول من رسالته: مكتوبات السرهندي، حيث يتجسد الجمال في وجده الصوفي إما في ألوان الملابس النسائية الباهرة أو في “ألوان” الأطعمة مختلفة المذاق:

“قد تشرفت في أثناء الطريق بتجلي “الاسم الظاهر” تجلياً كلياً بحيث ظهر لي في جميع الأشياء بتجلٍ خاص على حدة، وعلى الخصوص في كسوة النساء بل في أجزائهن على حدة. فصرت منقاداً لتلك الطائفة على وجه لا أقدر على عرضه. وكنت مضطراً في ذلك الانقياد وهذا الظهور الذي حصل في هذا المجال لم يكن في مجال آخر. وما رأيت من خصوصيات اللطائف ومحسنات العجائب في هذا اللباس لم يظهر في مظهر ما أصلاً: قد ذبت بالتمام وجريت كالماء بين أيديهن. وكذلك تجلى لي في كل طعام وشراب وكسوة على حدة على حدة. وما كان من اللطافة والحسن في الطعام اللذيذ الـمُتكلّف فيه، لم يكن في غيره. وكان ذلك التفاوت بين الماء العذب والملح؛ بل كان في كل شيء حلو شيء من خصوصيات الكمال على تفاوت الدرجات على حدة على حدة. ولا يمكن عرض خصوصيات هذا التجلي بالتحرير، فإنْ كنت في الملازمة العلية لعرضتها”.

فاعلم ان الحب لا يقبل الاشتراك ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسم فان كانت مركبة جاز ان يتعلق حبها بوجوه مختلفة ولكن لامور مختلفة وان كانت العين المنسوب اليها تلك الامور المختلفة واحدة أو تكون تلك الامور في كثيرين فيه فتتعلق المحبة بكثيرين فيحب الإنسان محبوبين كثيرين واذا صح ان يحب المحب أكثر من واحد جاز ان يحب الكثير. ( ف2ص329-330 ).

ومن ذلك حب الجمال هو نعت إلهيّ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال ان الله جميل يحب الجمال فنبهنا بقوله جميل ان نحبه فانقسمنا في ذلك على قسمين فمنا من نظر إلى جمال الكمال وهو جمال الحكمة فاحبه في كل شيء لأن كل شيء محكم وهو صنعة حكيم ومنا من لم تبلغ مرتبته هذا وما عنده علم بالجمال إلا هذا الجمال المقيد الموقوف على الغرض وهو في الشرع موضع قوله اعبد الله كأنك تراه فجاء بكاف الصفة فتخيل هذا الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا الجمال المقيد فقيده به كما قيده بالقبلة فاحبه لجماله ولا حرج عليه في ذلك فانه أتى بامر مشروع له على قدر وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبقى علينا حبه تعالى للجمال فاعلم ان العالم خلقه الله في غاية الاحكام والاتقان كما قال الامام أبو حامد الغزالى من أنه لم يبق في الامكان أبدع من هذا العالم. ( ف2ص345) .

فمن احب العالم بهذا النظر فقد احبه بحب الله . وما احب الا جمال الله .فاحب الجمال .فالعالم جمال الله ، فهو الجميل المحب للجمال . فان جمال الصنعة لا يضاف اليها، فانما يضاف الى صانعه. فجمال العالم جمال الله . وصورة جماله دقيق اعني جمال الأشياء (…)

يحكى عن ذى النون قال كنت في الطواف فسمعت صوتا حزينا واذا بجارية متعلقة باستار الكعبة وهي تقول:

أنت تدرى يا حبيبى يا حبيبى أنت تدرى

ونحول الجسم والرو ح يبوحان بسرى

يا عزيزى قد كتمت الحـ ـب حتى ضاق صدرى … ( ف2ص350-345)

ثم يربط ابن عربي بين الحب والجمال. يقول في الفتوحات المكية: «فأوجد الله العالم في غاية الجمال والكمال خلقاً وابداعاً؛ فإنه تعالى يحب الجمال. وما ثم جميل إلا هو. فأحب نفسه. ثم أحب أن يرى نفْسه في غيره. فخلق العالم على صورة جماله. ونظر إليه. فأحبه حب من قيده النظر. ثم جعل عز وجل في الجمال المطلق الساري في العالم جمالاً عرضياً مقيداً. يفضل أحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل»( ).

وفي ترجمة صديق ابن عربي أوحد الدين حامد الكرماني نقرأ عن الجمال: قال بعض الكبراء ، قدس الله اسرارهم ، عند أرباب التحقيق والتوحيد: إن الكامل الذي يشاهد جمال المطلق سبحانه وتعالى في مظاهر الكون الحسي بالبصر ، كما يشاهد في مظاهر الروحاني بالبصيرة ، يشاهدون بالبصيرة الجمال المطلق المعنوي بما يعاينون بالبصر الحسنَ المقيد الصوري ، وأن جمال الله بالكمال له اعتباران:

احدهما اطلاق: هو حقيقة الجمال الذاتي من هي هي ، وإن العارف لهذا الجمال المطلق يمكن ان يشاهد في حال الفناء في الله.

وثانيهما مقيد: هو يحصل من حكم التنزل في المظاهر الحسية أو الروحانية، فالعارف أن يصدر الحس يبصر هكذا، وينظر الجمال جمال الله الذي تنزل في المراتب الكونية، وإن لم يكن هذا النظر، فلا يجوز له أن ينظر الى صاحب جمال، حتى لا ينزل بهاوية الحيرة والضلالة.

وقال أيضاً: يجوز لبعض أهل الطريق تعشُّق المظاهر والصور الجميلة الحسنة، إذا وجد السالك عدم الترقي، وكان في معرض الاحتجاب…

كما “نبَّه جماعة من الأكابر مثل الشيخ أحمد الغزالي والشيخ أوحد الدين الكرماني والشيخ أوحد الدين العراقي قدس الله أسرارهم لأنهم في مطالعة جمال المظاهر الصوري الحسي كانوا مقيدين مشتغلين، فينبغي أن تحسن ظنك بهم، لأنهم الذين كانوا يشاهدون جمال المطلق سبحانه وتعالى بصورة المقيد، وإن أنكر بعض الأكابر عليهم، فمقصود إنكارهم يكون هكذا حتى لا تكون الحجة والدليل للمحجوبين…”.

وللكرماني شعر بالفارسية ترجمته:

وجوده وهو مع الحسن موجود ولكن حكم الأصلُ

ولا نسميه وجوداً إذا لم يكن إطلاقٌ ولا نتلوا

وكلما قالوا: وجودا به قام فذا اسم، وهمو ضلوا

وليس إلا الله، فالنقش والنقاش فردٌ هو لا مثلُ

وفتنة هذا وإلا فلا ثَمَّ سواه وله الفضلُ

فافرحْ ففي التحقيق هو القائل السامع ما روى النقلُ

ومن رأى الأشياء به يدري لا موجود إلا هو، وإن زلُّوا

ولم نر عند تلميذه صدر الدين القونوي سوى بعض الأفكار عن الجمال الكامن في الأسماء الإلهية التي تتعلق بالكثرة في العالم. يقول صدر الدين القونوي: “الكثرة وصف العالَم من كونه عالَماً وسواه، وفي تجلي الكثرة وأحكامها تتلاشى العقول النظرية وتعشى عن درك سر الوحدة والحسن المستجن فيها، فتجبُن عن إضافة شيء من أحكامها الى الحق المتعين عندنا، وترد بأحكام الكثرة عليها ولا تُدرى، وسبب ذلك كونها لم تشهد الوحدة الحقيقية التي لا تضادها الكثرة ولا تقابلها… “.

وهنا نرى الفرق بين نظرية ست عجم في الجمال وما عبَّر عنه كلٌ من الكرماني والقونوي؛ إذاً فالجمال عند ست عجم له وظيفة وهي إخفاء قبح عالم الكثرة، بحيث يظهر الجمال جامعاً لما تفرق في العالم ومعبراً عن الاتساق والانسجام، مما يوحي بجوٍ من الشمولية ذات الطابع الفلسفي. أما في حالة التجربة الصوفية عند الكرماني والقونوي فالأغلب عليهما التوغل في بحث الحسن والجمال في المخلوقات دون التوصل إلى نظرية شاملة.

ويُرى هذا عند القاشاني ، حيث يُعرِّف الجمال مرتبطاً بالجلال فيقول في مدخل جلال الجمال: ” عبارة عن علو الجمال وعزته عنا فإذا تجلى لنا تعالى في جماله، فإن عزة جماله تمنعنا عن إدراكه تعالى ومعرفتنا عما هو عليه، فسُميت تلك العزة والمنعة التي يقتضيها الجمال جلالة، ويتابع نقلاً عن ابن عربي في الفتوحات المكية ج4ص 244 : “اعلم أن الجمال الإلهي الذي تسمى الله به جميلاً ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله أنه يحب الجمال في جميع الأشياء وما ثم الاجمال فإن الله ما خلق العالم الا على صورته وهو جميل، فالعالم كله جميل، وهو سبحانه يحب الجمال. ومن أحب الجمال أحب الجميل، والمحب لا يعذب محبوبه الاعلى إيصال الراحة أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق الجهالة، كما يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه ومع هذا يضربه وينتهره لأمور تقع منه مع استصحاب الحب له في نفسه. فمآلنا إن شاء الله إلى الراحة والنعيم حيث ما كنا فإن اللطيف الإلهي هو الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف من لطف به الجمال له من العالم، وفيه الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والرأفة والجود والإحسان، والنقم التي في طيها. نعم فله التأديب فهو الطبيب الجميل فهذا أثره في القلوب وأثره في الصور ما يقع به العشق والحب والهيمان والشوق ويورث الفناء عند المشاهدة ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فيها إلى المشاهد فينصبغ بها انتقال فيض ظهور نور الشمس في الأماكن”.

شاهد بازي

أطلقت الصوفية كلمة شاهد على الشاب الأمرد الجميل، وبعد ذلك أطلقته على كل وجه حسن باعتباره شاهدا ودليلاً على جمال الحق سبحانه وتعالى. ثم أطلق على أي شيء جميل. يقول الثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (350 هـ – 429 هـ / 961 1038م) في كتاب الكناية والتعريف: “ومن كنايات الصوفية في هذا الباب قولهم للغلام الصبيح (شاهد) ومعناهم فيه أنه من حسن صورته شهيد بقدرة الله عز اسمه على ما يشاء” (فصل في الكناية عن الغلام)، ص19.

وللفظ شاهد معاني أخرى في كلام الصوفية. أما “شاهد بازي” المنسوب إلى أوحد الدين الكرماني المعاصر لابن عربي، فالمراد منه الغلمان الحسان الذين تمكن رؤيتهم في الصور المقيدة لجمال الحق المطلق. وما نُقل عنه مراراً بشأن “شاهد بازي” هو مشاهدة جمال الحق في الصور الجميلة. ويُقال بأن شمس تبريز اعترض على طريقة أوحد الدين الكرماني تمشيًّا مع العديد من الفقهاء الذين يحرمون النظر إلى وجوه المردان.

______________________

*نقلاً عن صفحة” مؤسسة ابن العربي العلمية” على فايسبوك.